Das Bild vom Menschen erfährt im 19. Jahrhundert eine wesentliche inhaltliche Vertiefung und Bereicherung.

Das Porträt entwickelt sich von einem (repräsentativen) Klischee hin zu einem "echten" Bildnis ( - oder Abbild) im Sinne des Festhaltens der real gegebenen Physiognomie und der Erfassung des Charakters eines Modells. Das führt hin bis zu psychologisierenden, hochsensiblen Portraits von Anton Romako, die später für Oskar Kokoschka wegweisend wurden.

(Fortsetzung unten)

Das Porträt entwickelt sich von einem (repräsentativen) Klischee hin zu einem "echten" Bildnis ( - oder Abbild) im Sinne des Festhaltens der real gegebenen Physiognomie und der Erfassung des Charakters eines Modells. Das führt hin bis zu psychologisierenden, hochsensiblen Portraits von Anton Romako, die später für Oskar Kokoschka wegweisend wurden.

(Fortsetzung unten)

-

Johann Peter Krafft1780 - 1856Porträt einer eleganten Dame, 1820links unten signiert und datiert: "PKrafft (ligiert) pinx. Wien 1820"

Johann Peter Krafft1780 - 1856Porträt einer eleganten Dame, 1820links unten signiert und datiert: "PKrafft (ligiert) pinx. Wien 1820"

rückseitig Etikett mit handschriftlicher Bezeichnung: "Dieses Bild war im Besitze der Familie Schierer und ist nach dem Tode der Frau Luise Schierer in Klosterneuburg 1914 als Erbstück auf mich übergegangen. Franz Nehoda"Öl auf Leinwand72 x 57 cm -

Leopold Fertbauer1802 - 1875Mädchen mit PuppeÖl auf Holz30,3 x 25 cm

Leopold Fertbauer1802 - 1875Mädchen mit PuppeÖl auf Holz30,3 x 25 cm -

Michael Neder1807 - 1882"Familienbildnis Wedl", 1832links unten signiert und datiert: "Neder 1832"Öl auf Karton26,5 x 21 cm

Michael Neder1807 - 1882"Familienbildnis Wedl", 1832links unten signiert und datiert: "Neder 1832"Öl auf Karton26,5 x 21 cm -

Albert Schindler1805 - 1861Das Almosen, 1840Links unten signiert und datiert: „A. Schindler 1840“Öl auf Holz33,5 x 42 cm

Albert Schindler1805 - 1861Das Almosen, 1840Links unten signiert und datiert: „A. Schindler 1840“Öl auf Holz33,5 x 42 cm -

Johann Nepomuk Rauch1804 - 1847Kämpfende Stiere in Campagnalandschaft, 1843links unten signiert und datiert: "J.N. Rauch 1843"Öl auf Leinwand72 x 102 cm

Johann Nepomuk Rauch1804 - 1847Kämpfende Stiere in Campagnalandschaft, 1843links unten signiert und datiert: "J.N. Rauch 1843"Öl auf Leinwand72 x 102 cm -

Johann Matthias Ranftl1804 - 1854Stelldichein, 1844rechts unten signiert und datiert: „Ranftl 1844“Öl auf Holz60,5 x 46,5 cm

Johann Matthias Ranftl1804 - 1854Stelldichein, 1844rechts unten signiert und datiert: „Ranftl 1844“Öl auf Holz60,5 x 46,5 cm -

Friedrich Treml1816 - 1852Im Soldatenlager, 1851rechts unten signiert und datiert: "Treml 1851"Öl auf Holz15 x 18,5 cm

Friedrich Treml1816 - 1852Im Soldatenlager, 1851rechts unten signiert und datiert: "Treml 1851"Öl auf Holz15 x 18,5 cm -

Michael Neder1807 - 1882Im Presshaus - Die WeinprobeÖl auf Holz31 x 26 cm

Michael Neder1807 - 1882Im Presshaus - Die WeinprobeÖl auf Holz31 x 26 cm -

Ferdinand Georg Waldmüller1793 - 1865Stallinterieur ("Interieur eines Kuhstalls"), 1855/56im Bild Mitte links signiert und datiert: "Waldmüller 18--" [die letzten zwei Ziffern unleserlich]Öl auf Holz41,3 x 53 cm

Ferdinand Georg Waldmüller1793 - 1865Stallinterieur ("Interieur eines Kuhstalls"), 1855/56im Bild Mitte links signiert und datiert: "Waldmüller 18--" [die letzten zwei Ziffern unleserlich]Öl auf Holz41,3 x 53 cm -

Johann Gualbert Raffalt1836 - 1865Ungarisches Pferdefuhrwerksigniert links unten: "Raffalt"Öl auf Holz41 x 67,5 cm

Johann Gualbert Raffalt1836 - 1865Ungarisches Pferdefuhrwerksigniert links unten: "Raffalt"Öl auf Holz41 x 67,5 cm -

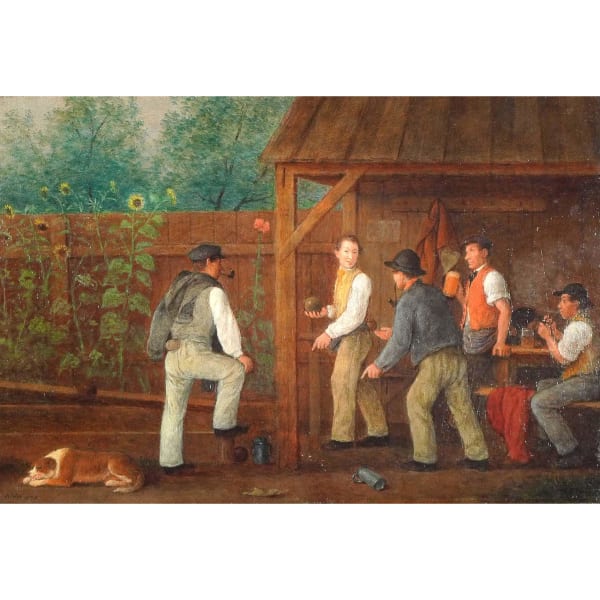

Michael Neder1807 - 1882Kegelpartie, 1878links unten sowie am Pfosten in der Bildmitte jeweils signiert und datiert: "Neder 1878"Öl auf Holz26,3 x 39 cm

Michael Neder1807 - 1882Kegelpartie, 1878links unten sowie am Pfosten in der Bildmitte jeweils signiert und datiert: "Neder 1878"Öl auf Holz26,3 x 39 cm -

Michael Neder1807 - 1882Wirtshausstube, 1861links unten signiert: "Neder [1]861"Öl auf Holz46 x 58 cm

Michael Neder1807 - 1882Wirtshausstube, 1861links unten signiert: "Neder [1]861"Öl auf Holz46 x 58 cm -

Anton Romako1832 - 1889Italienerin mit Traubenkorb, um 1865links unten signiert: "A. Romako"Aquarell auf Papier52 x 32 cm

Anton Romako1832 - 1889Italienerin mit Traubenkorb, um 1865links unten signiert: "A. Romako"Aquarell auf Papier52 x 32 cm -

Anton Romako1832 - 1889Italienisches Mädchen mit Rosenkorb, um 1865links unten signiert: "A. Romako Roma"

Anton Romako1832 - 1889Italienisches Mädchen mit Rosenkorb, um 1865links unten signiert: "A. Romako Roma"

rückseitig Etikett der "Garfield Galleries Boston"Öl auf Leinwand62,5 x 50,5 cm -

Otto von Thoren1828 - 1889Ackernde Ochsen, 1868links unten signiert: Otto von ThorenÖl auf Leinwand122 x 152 cm

Otto von Thoren1828 - 1889Ackernde Ochsen, 1868links unten signiert: Otto von ThorenÖl auf Leinwand122 x 152 cm -

Anton Romako1832 - 1889Italienischer Hirte mit Ziege, um 1871Öl auf Leinwand96,8 x 77,5 cm

Anton Romako1832 - 1889Italienischer Hirte mit Ziege, um 1871Öl auf Leinwand96,8 x 77,5 cm -

Anton Romako1832 - 1889Italienische Hirtin mit Widder, um 1871rechts unten signiert: "A. Romako."Öl auf Leinwand96,8 x 76,5 cm

Anton Romako1832 - 1889Italienische Hirtin mit Widder, um 1871rechts unten signiert: "A. Romako."Öl auf Leinwand96,8 x 76,5 cm -

Anton Josef Strassgschwandtner1826 - 1881"Circus Renz" (Kunst Reiter), 1875rechts unten signiert und datiert: "Tony Straßgschwandtner 1875"

Anton Josef Strassgschwandtner1826 - 1881"Circus Renz" (Kunst Reiter), 1875rechts unten signiert und datiert: "Tony Straßgschwandtner 1875"

rückseitig bezeichnet: "Circus Renz" sowie "Kunst Reiter gemalt von Anton Straßgschwandtner (...)"; Etikett des Wiener Künstlerhaus mit der Nummer "1894 / 2776"Öl auf Holz49 x 66,5 cm -

Eduard Charlemont1842 - 1906; Wien - WienAmorettenreigen, 1876rechts unten signiert und datiert: "Ed. Charlemont 1876"Öl auf Holz41,5 x 68 cm

Eduard Charlemont1842 - 1906; Wien - WienAmorettenreigen, 1876rechts unten signiert und datiert: "Ed. Charlemont 1876"Öl auf Holz41,5 x 68 cm -

Eduard Charlemont1842 - 1906; Wien - WienPortrait einer Dame, 1877links unten signiert und datiert: "Ed. Charlemont 1877"Öl auf Leinwand120 x 84 cm

Eduard Charlemont1842 - 1906; Wien - WienPortrait einer Dame, 1877links unten signiert und datiert: "Ed. Charlemont 1877"Öl auf Leinwand120 x 84 cm -

Eduard Kurzbauer1840 - 1879Junge Münchnerin in Tracht, 1877rechts oben signiert, bezeichnet und datiert: "E. Kurzbauer, München 1877"Öl auf Leinwand70 x 55,5 cm

Eduard Kurzbauer1840 - 1879Junge Münchnerin in Tracht, 1877rechts oben signiert, bezeichnet und datiert: "E. Kurzbauer, München 1877"Öl auf Leinwand70 x 55,5 cm -

Cecil van Haanen1844 - 1914Venezianerin, um 1880links unten signiert: Cvan HaanenÖl auf Holz44,5 x 35,5 cm

Cecil van Haanen1844 - 1914Venezianerin, um 1880links unten signiert: Cvan HaanenÖl auf Holz44,5 x 35,5 cm -

Hans Makart1840 - 1884Chariclée Fürstin Hohenlohe-Schillingsfürst (geb. Prinzessin Ypsilanti), 1882links unten signiert (vom Rahmen verdeckt): "Hans Makart"Öl auf Leinwand153,5 x 115,5 cm (oval); ORIGINALRAHMEN

Hans Makart1840 - 1884Chariclée Fürstin Hohenlohe-Schillingsfürst (geb. Prinzessin Ypsilanti), 1882links unten signiert (vom Rahmen verdeckt): "Hans Makart"Öl auf Leinwand153,5 x 115,5 cm (oval); ORIGINALRAHMEN -

Cecil van Haanen1844 - 1914Venezianisches Modell, um 1890Öl auf Leinwand85,5 x 58 cm

Cecil van Haanen1844 - 1914Venezianisches Modell, um 1890Öl auf Leinwand85,5 x 58 cm -

Franz Rumpler1848 - 1922Dame im Renaissancekleid, 1880Öl auf Leinwand104 x 64 cm

Franz Rumpler1848 - 1922Dame im Renaissancekleid, 1880Öl auf Leinwand104 x 64 cm -

Cecil van Haanen1844 - 1914"Les Aretines"rechts unten Signaturstempel "Cecil van Haanen"Öl auf Leinwand103,5 x 90,5 cm

Cecil van Haanen1844 - 1914"Les Aretines"rechts unten Signaturstempel "Cecil van Haanen"Öl auf Leinwand103,5 x 90,5 cm -

Alphons Leopold Mielich (Mielichhofer)1863 - 1929Straße in Kairo, 1890mittig unten signiert: "A. L. MIELICH"Öl auf Leinwand103 x 69 cm

Alphons Leopold Mielich (Mielichhofer)1863 - 1929Straße in Kairo, 1890mittig unten signiert: "A. L. MIELICH"Öl auf Leinwand103 x 69 cm -

Carl Freiherr von Merode1853 - 1909Wiener Geflügelhändlerinnen, 1895seitlich rechts signiert und datiert: "C. de Merode 1895"Öl auf Holz14,8 x 20,2 cm

Carl Freiherr von Merode1853 - 1909Wiener Geflügelhändlerinnen, 1895seitlich rechts signiert und datiert: "C. de Merode 1895"Öl auf Holz14,8 x 20,2 cm -

Felician Myrbach (von Rheinfeld)1853 - 1940Der Knopfverkäufer, um 1895rückseitig zweimal bezeichnet: "F. v. Myrbach" sowie altes Siegel des Hauptzollamtes WienÖl auf Holz40 x 31,5 cm

Felician Myrbach (von Rheinfeld)1853 - 1940Der Knopfverkäufer, um 1895rückseitig zweimal bezeichnet: "F. v. Myrbach" sowie altes Siegel des Hauptzollamtes WienÖl auf Holz40 x 31,5 cm -

Eugen von Blaas1843 - 1931Mädchen aus Venedig, 1890er Jahreseitlich rechts signiert: "E. de Blaas"Öl auf Holz29,4 x 25,5 cm

Eugen von Blaas1843 - 1931Mädchen aus Venedig, 1890er Jahreseitlich rechts signiert: "E. de Blaas"Öl auf Holz29,4 x 25,5 cm -

Franz von Defregger1835 - 1921Porträt einer Frau, 1899rechts unten signiert und datiert: "Defregger [18]99"Öl auf Holz53 x 43,5 cm

Franz von Defregger1835 - 1921Porträt einer Frau, 1899rechts unten signiert und datiert: "Defregger [18]99"Öl auf Holz53 x 43,5 cm -

Theodor von Hörmann1840 - 1895Feldarbeiter, um 1888Öl auf Leinwand29 x 39 cm

Theodor von Hörmann1840 - 1895Feldarbeiter, um 1888Öl auf Leinwand29 x 39 cm

( ...Fortsetzung von Text oben)

Hinter dieser Tendenz steht auch eine neue, nämlich bürgerliche Klientel, die sich im Vergleich zum Adelsporträt Freiheiten nehmen konnte und neben Standesbewusstsein auch Werte darüber hinaus zu kommunizieren bereit war. Die Erfindung der Fotografie spielte als Katalysator natürlich eine wesentliche Rolle, auch in dem Punkt, dass in der Malerei Qualitäten dargestellt werden konnten, die der Fotografie (noch) versagt blieben.

In Genredarstellungen des 19. Jahrhunderts spiegeln sich Lebensrealitäten, wird Sozialkritik geübt und das Menschsein mit seinen unvermeidlichen (liebenswerten) Schwächen aufgezeigt. Sehnsüchten, Stolz, aber auch Moden wird Raum gegeben oder - wie bei Michael Neder - profaner Lebensalltag subtil pointiert und in nur vermeintlicher Harmlosigkeit beschrieben.

Bei Ferdinand Georg Waldmüller begegnet man nicht erst im Spätwerk einer existenziell tiefgründigen Haltung, die über ein allgemeines Repertoire an plakativen und so gerne mit dem Begriff "Biedermeier" verbundenen Tugenden hinausgeht. Exotisches - man denke an die erfolgreichen Orientmaler -, Anekdotisches / Momenthaftes - zum Beispiel aus dem Wiener Stadtleben - aber auch Erotisches findet in der sich dem modernen Leben öffnenden Themenwelt naturgegeben Platz.

Das Überwinden von Konventionen ist eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts und ebnet den Weg in die Moderne.

Hinter dieser Tendenz steht auch eine neue, nämlich bürgerliche Klientel, die sich im Vergleich zum Adelsporträt Freiheiten nehmen konnte und neben Standesbewusstsein auch Werte darüber hinaus zu kommunizieren bereit war. Die Erfindung der Fotografie spielte als Katalysator natürlich eine wesentliche Rolle, auch in dem Punkt, dass in der Malerei Qualitäten dargestellt werden konnten, die der Fotografie (noch) versagt blieben.

In Genredarstellungen des 19. Jahrhunderts spiegeln sich Lebensrealitäten, wird Sozialkritik geübt und das Menschsein mit seinen unvermeidlichen (liebenswerten) Schwächen aufgezeigt. Sehnsüchten, Stolz, aber auch Moden wird Raum gegeben oder - wie bei Michael Neder - profaner Lebensalltag subtil pointiert und in nur vermeintlicher Harmlosigkeit beschrieben.

Bei Ferdinand Georg Waldmüller begegnet man nicht erst im Spätwerk einer existenziell tiefgründigen Haltung, die über ein allgemeines Repertoire an plakativen und so gerne mit dem Begriff "Biedermeier" verbundenen Tugenden hinausgeht. Exotisches - man denke an die erfolgreichen Orientmaler -, Anekdotisches / Momenthaftes - zum Beispiel aus dem Wiener Stadtleben - aber auch Erotisches findet in der sich dem modernen Leben öffnenden Themenwelt naturgegeben Platz.

Das Überwinden von Konventionen ist eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts und ebnet den Weg in die Moderne.